Wo willst du hin? VANUATU? Wo ist das denn?

Und wieder beginne ich zu erklären: „Vanuatu ist eine Inselgruppe im Südpazifik.“

Stille „Die heißt noch nicht lange so, bis 1980 waren das die „Neuen Hebriden“, eine britisch-französische Kolonie.“

Ich ernte unverstandene Blicke und lege nach: „Das liegt direkt westlich neben Fidschi.“

Immer noch Fragezeichen in Augen meiner Gesprächspartner, also hole ich ganz weit aus: „Also du fliegst nach Sydney, Australien und von dort noch einmal 3,5 Std. in Richtung Hawaii und schon nach insgesamt 34 Flugstunden bist du in Port Villa, der Hauptstadt von Vanuatu, auf der Insel Efate.“

Und was willst du da? „Na, ganz einfach, die Inselgruppe ist vulkanischen Ursprungs und auch heute noch gibt es hier aktive Vulkane.“ Und jetzt kommt wieder der ungläubige Blick, den ich schon sooo gut kenne. Was will man wohl auf einem Vulkan und was ist, wenn der dann ausbricht? Ist das nicht gefährlich?? Und wenn ich jetzt sage: „Was sollte ich den auf einem Vulkan, wenn er nicht ausbricht?“ halten mich gleich alle für völlig durchgeknallt, also versuche ich es mit dem klassischen Südseebild von tollen Ständen und entzückenden Bewohnern, die dank der Kolonialzeit alle englisch oder französisch sprechen, aber versuchen ihre Kultur und ihre Bräuche zu bewahren.

Im September 2017 ist es dann so weit, ich bin unterwegs nach Vanuatu. Eigentlich wollte ich schon im letzten Jahr los, aber der Zyklon Pam, einer der stärksten jemals gemessenen, der mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300km/h über den Inselstaat fegte und bis zu 90 % der Infrastruktur und Gebäude zerstörte, kam mir zuvor.

In meinem Gepäck befinden sich, neben einer kompletten Campingausrüstung ein paar Dinge, die bestimmt nicht jeder Tourist bei sich hat, wie z.B. dicke Wanderstiefel, Helm, Gasmaske, Abseilgurt … die Basics einer Vulkanbesteigung.

Vor Ort erwartet mich eine kleine Gruppe aus Gleichgesinnten und neugierigen Abenteuerurlaubern. Dazu ein französischer Vulkanologe als Führer, der unsere Reise mit seinem geballten Hintergrundwissen, seiner Orts- und Menschenkenntnis und seiner heiteren Leichtigkeit zu einem gut gelaunten Abenteuer macht, eine gute Mischung!

Unser erstes Ziel ist der 1334 m hohe Vulkan Ambrym. In seiner 12 km weiten Caldera reihen sich unzählige Krater unterschiedlichen Alters entlang einer Störungszone auf. In den zwei Hauptkratern, Marum und Benbow brodeln aktiven Lavaseen.

Früh morgens brechen wir auf. Es hat die ganze Nacht geregnet und auch heute sieht das Wetter nicht besser aus. Wir haben ca. 800 Höhenmeter zum Basecamp am Rande der Caldera zu überwinden. Als Weg durch den Wald dient uns ein alter Lavastrom, der nach dem Ausbruch 1953 fast die Dörfer an der Küste erreicht hätte. Es ist heiß, feucht und matschig, nicht mein Lieblingsklima. Das Basecamp liegt tatsächlich genau am Rande der Caldera, die eine plinianische Eruption vor 1900 Jahren geschaffen hat. Direkt vor uns sollten jetzt die Gipfelkrater liegen, doch das ist graue Theorie, denn ich sehe nicht. Noch immer stecken wir in Wolken und Regen. Nachdem ich mein Zelt aufgebaut habe, erfahre ich bei einem Kaffee, dass wir trotz des Regens sofort zum Marum aufbrechen wollen. In dem Moment, in dem wir das geschützte Lager verlassen, wird auch allen anderen klar – das ist keine gute Idee! Der Wind treibt den Regen waagerecht über die Aschenebene und bereits nach wenigen Minuten ist das Wasser überall. Ich kann spüren, wie es durch alle Nähte drückt, sogar Schuhe und Regenjacke und wie ich später feststelle, dringt es auch durch das Raincover in meinen Rucksack ein. Den anderen geht es nicht besser. So laufen wir durch den Nebel. Ich sehe die Hand vor Augen nicht und ohne John, den ortskundigen Führer aus dem Dorf, wären wir x-mal falsch abgebogen. Am Einstieg zum Krater angekommen, stellen wir jetzt offiziell fest, dass man bei dem Scheißwetter nix sieht und drehen wieder um. Wieder zurück am Basecamp stehe ich vor der Frage, wie ich das nasse Zeug wieder trocken kriegen soll. Mein Zelt ist zu klein und die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Ich beschließe, alles einmal auszuwringen und dann so lange anzulassen, bis es wieder trocken ist. Zum Glück haben wir Temperaturen von 20° C.

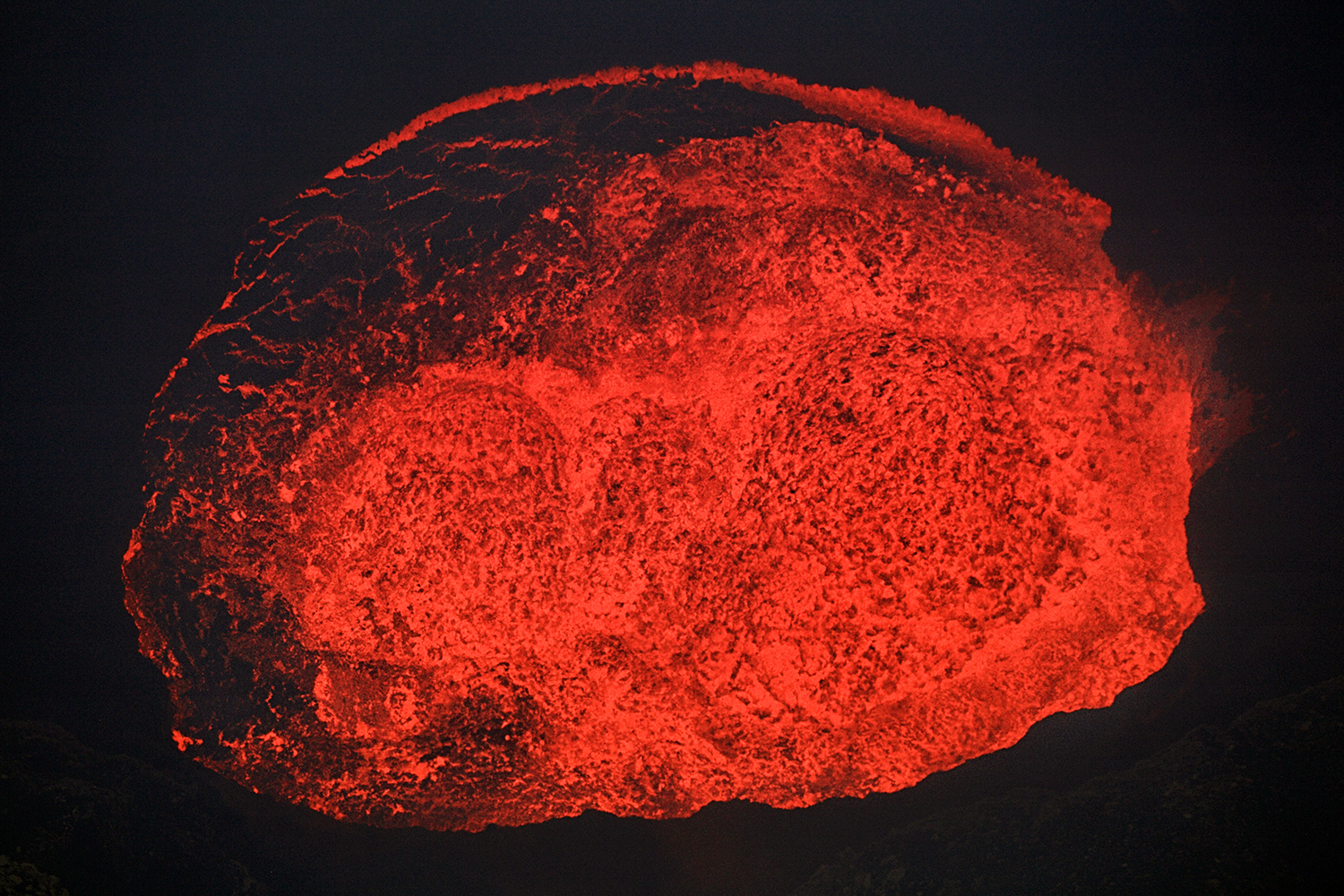

Zwei Tage später vertreibt ein frischer Wind die Wolken endgültig. Die Sonne braucht nur wenige Stunden, bis mein ganzes Zeug wieder trocken ist, na ja fast alles, Lederstiefel brauchen länger. Bei Sicht, ist der Weg durch die Caldera ein anderer. Erstmals sehe ich die Krater, den Benbow, der nicht so klein ist wie vermutet und den Marum, der viel weiter entfernt ist als gedacht. Erstmals sehe ich die Bilderbuchcaldera mit ihrer Dehnungszone, auf der die Kegel sitzen. Wieder erreichen wir den Einstieg zum Marum. Bei bestem Wetter und blauem Himmel wirkt der Dampf, der aus den Kratern und Spalten steigt wie ein Magnet. Ich werde hineingezogen in diese Welt. Entgegen meinen Erwartungen ist selbst der Marum überaus komplex aufgebaut, mehrere Generationen an Kratern schachteln sich ineinander. Es zieht mich weiter den Pfad hinauf zum Kraterrand. Doch so einfach ist das nicht. Die Wände des Kraters stehen fast senkrecht. Erst an der vordersten Kante ist die Sicht in den Krater frei. In großer Tiefe brodelt ein Lavasee, wobei brodelt hier der richtige Ausdruck ist. Von allen Lavaseen, die ich bisher gesehen habe, ist dieser der aktivste. Wie in einem höllischen Kochtopf ist die Lava in ständiger Bewegung, schafft es kaum mal eine Kruste am Rand zu bilden. Schade nur, dass der Blick hinunter so gasig ist, schlecht für’s Foto. Auch als der Krater einige Stunden später im Schatten liegt, wird die Sicht nicht viel besser. Wir beschließen, die Dämmerung für den Rückweg zu nutzen. Mehr joggend als gehend geht es zurück in Basecamp, das wir mit dem Licht des aufgehenden Vollmondes erreichen. Puh, das war jetzt nicht mein Tempo! Egal, das war ein Tag extrem gutes Vulkantrecking!

Schon am nächsten Morgen werden wir im Basecamp abgeholt. Die Männer aus Endu sind gekommen, um uns quer durch die Caldera zu ihrem Dorf auf der anderen Seite der Insel zu begleiten. Das Wetter ist gut, trocken, windig, nicht zu sonnig. Der Marsch durch die graue Ebene dauert gut 4 Stunden, danach liegen weitere 3 Stunde Abstieg vor mir. Am Ende lockt ein einsamer, schwarzer Strand, eingefasst von schroffer Lava, an den das blaue Wasser des Ozeans brandet. Ein Bad nach all den Tagen auf dem Vulkan, was kann es Schöneres geben und was entspricht noch mehr dem Südsee-Klischee, von dem wir alle träumen?

Endu ist ein kleines Paradies. In den Gärten wächst alles, was die Menschen zum Leben brauchen. Jede Familie hat fließendes Wasser aus einer Quelle, hier und da gibt es eine Photovoltaik-Anlage, die Strom für eine Kühlschrank oder zum Laden von Akkus produziert. Die Menschen sind aufgeschlossen, gastfreundlich und herzlich. Wir wohnen im Gästehaus des Chiefs und haben somit Familienanschluss. So lernen wir nicht nur die Menschen, sondern auch ihre Lebensweise und Bräuche kennen. Mit Feuereifer lernen sie Fremdsprachen und schaffen einen bemerkenswerten Spagat zwischen Moderne und ihren Traditionen. „Früher hätten wir euch gegessen, heute laden wir euch zum Essen ein.“ ist der Spruch, den ich mehrfach höre. Tatsächlich sind die Zeremonien und rituellen Tänze oft den Männern des Dorfes vorbehalten. Abends treffen sie sich in Kavabars, um in Gemeinschaft die Wurzel des Rauschpfeffers zu genießen. Na ja, genießen ist eventuell der falsche Ausdruck. Aus den gesäuberten Wurzeln entsteht eine graue Flüssigkeit, die schmeckt, als würde man eine Hand voll Blätter essen und eine leichte Taubheit im Mund hervorruft. Nachdem auch wir alle gekostet haben und geschlossen erklären, wir würden keinerlei Wirkung bemerken, gibt es sogar noch ein zweites Schälchen für jeden. Obwohl wir uns weder benommen oder berauscht fühlen, feiern wir unseren letzten Abend auffallend ausgelassen mit einem Schwein aus dem Erdofen, Musik und Tanz.